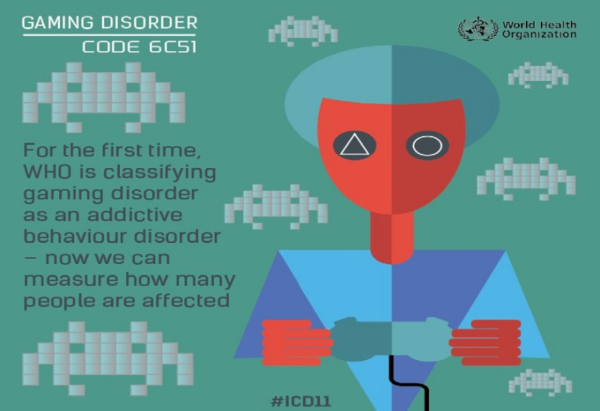

세계보건기구(WHO) 국제질병분류 제11차 개정안(ICD-11)에 포함된 게임이용장애 질병코드의 국내 도입 여부에 대한 게임산업의 관심이 높은 요즘이다. 국무조정실은 지난 17일, ‘게임이용장애 질병코드 도입 여부는 아직까지 결정된 바 없습니다’라는 제목의 보도자료를 내기도 했다. 하지만 ‘아직 결정된 바가 없다’는 것이기에, 향후 국내 도입 가능성이 없다는 뜻으로는 보기가 어렵다.

관련해 게임업계와 사용자 사이에서는 게임산업의 위축, 낙인효과 등에 대한 우려와 반발이 연이어 쏟아져 나오고 있다. 한국콘텐츠진흥원 이 발표한 '게임이용장애 질병코드 도입 파급효과 연구' 보고서에 따르면 게임산업 전체 매출을 20조 원으로 가정할 시, 게임이용장애 질병코드 도입 후 2년 간 총 8조 8000억 원의 피해가 우려된다. 게임이용장애 질병코드 도입 시 예측되는 문제점들에 대한 전문가 토론 등을 통해서도 게임 제작/ 창작이 자유에 대한 위축에 대한 염려와 게임 사용자를 잠재적 중독자 집단으로 규정하고 통제하고자 하는 형태 자체가 ‘문화’로서의 게임을 향유하는 자유권을 침해하는 것이라는 지적 등이 쏟아져 나왔다.

본인은 2019년에 이어 2024년 다시금 부각된 게임이용장애 질병코드 이슈를 접하자마자 지난 2020년이 생각났다.

WHO가 미국, 유럽 등지에서의 코로나 확산 예방을 위한 ‘사회적 거리두기’ 방안으로 게임을 적극 권장하고 나섰던 그 당시 말이다. 이 때 WHO는 일명 '#플레이 어 파트 투게더(#Play a part together)' 캠페인을 통해 코로나19 확산이 심화되는 시기, 야외로 나가는 대신 실내에서 온라인 게임을 즐기자는 메시지를 전했다. 온라인 게임이라는 표현에는 PC온라인 게임과 콘솔, 모바일 게임이 모두 포함됐었고, 이 WHO의 제스처에 액티비전 블리자드를 비롯해 라이엇 게임즈, 유니티 등의 10여 개 글로벌 게임사들도 캠페인에 적극 동참했다.

게임이용장애 질병코드 도입에 대한 과학적 근거가 무엇인가, 명확하게 분석/ 연구된 사례와 기준점이 있는가라는 업계의 주장에 일각에서는 WHO가 질병코드 등록을 했다는 것 자체가 과학적 근거라는 반박도 나오고 있다. 하지만 과연 그렇게 수동적으로 받아들이는 것이 맞는 것일까. 지나치게 맹목적인 수용이 아닐지.

코로나19의 확산 방지를 위한 권장 사항으로 온라인 게임 이용을 권했던 WHO의 게임에 대한 입장과 게임이용장애에 대한 정의는 2020년에는, 또 지금은 어떠한 것인지 명료하지 않다.

게임이용장애 질병코드 도입을 국내 수용한다는 것은, 게임산업 자체의 엄청난 위축을 불러일으키는 것은 물론 개인의 입장에서도 자발적이고 주체적인 게임 이용이 불가한 장애가 있는 이로서 분류, 낙인될 수 있다는 의미까지 갖는 게 맞다.

하지만 이 게임이라는 문화 콘텐츠가 산업적으로 얼마나 많은 매출을 내는 황금 알을 낳는 거위인지, 또는 이 게임 산업을 함부로 통제했다가 얼마나 큰 손해를 입게될지 등의 수치 보다도 게임이 과연 중독적 장애를 일으키는 산물이 맞는지, 이용장애의 정의와 정도 기준은 무엇인지 등의 기본 개념부터 파고들어야 할 때다. 현재의 중독 진단 도구로는 게임이용장애 여부를 판단할 근거가 부족하고, 게임을 중독 물질로 분류할 만한 학술 연구도 매우 부족하다.

연구자들 사이에서도 합의가 이뤄지지 않은 본 사안에 대해 지금부터라도 적극적이고 주체적인 연구와 분석, 재검토가 필요하다. 이런 이해와 접근이 게임업계 내에서만 멈추지 않기를 간곡히 바란다.

저작권자 © 게임뷰 무단전재 및 재배포 금지

![[현장] 넥슨 '던파 페스티벌' 쇼케이스 총정리, 태초 무기와 악세 지급](https://cdn.gamevu.co.kr/news/thumbnail/202511/53630_55992_3032_v150.jpg)

![[현장] 모험가 지갑 털 준비 완료, 넥슨 '던페 20주년' 굿즈 총정리](https://cdn.gamevu.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/53616_55884_4252_1763786572_330.jpg)

![[현장] 지스타 2025 ‘성지’가 된 코스프레 현장, 완성도와 다양성 빛나](https://cdn.gamevu.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/53320_54677_3715_1763091436_330.jpg)

![[현장] 지스타 신작 즐기고 받자! 고퀄리티 굿즈 모음](https://cdn.gamevu.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/53273_54381_5415_1763009656_330.jpg)

![[영상] 창세기전 모바일, '서풍의 광시곡' 공개](https://cdn.gamevu.co.kr/news/thumbnail/custom/20251126/53707_56279_614_1764122775_180.jpg)